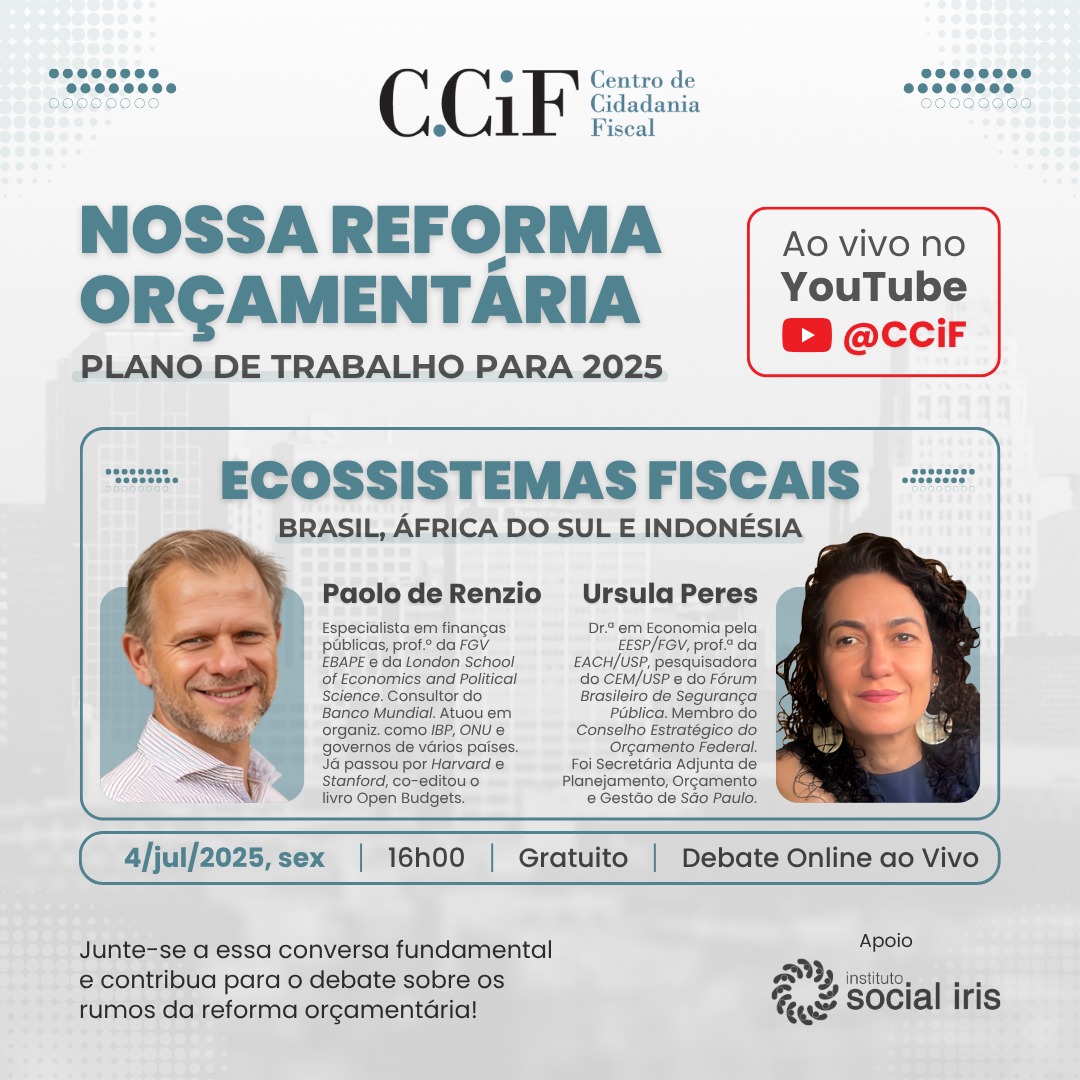

Apresentação realizada por Ursula Peres e Paolo Renzio, em 04/07/20251

1. Introdução

O cenário fiscal contemporâneo é marcado por desafios estruturais e políticos que comprometem a capacidade dos governos de responder às demandas sociais de maneira justa, eficiente e democrática. Em muitos países, a crise de representatividade política, o aumento das desigualdades e a perda de controle das finanças públicas configuram um contexto de instabilidade institucional e inobservância dos fundamentos da cidadania nas arenas decisórias do Estado. Frente a esse cenário, o projeto internacional Fortalecendo Ecossistemas Fiscais para Accountability e Equidade propõe uma nova lente de análise: compreender os orçamentos públicos como parte de um ecossistema relacional, no qual diversos atores influenciam, disputam e condicionam o uso dos recursos públicos.

Financiado pelas Fundações Gates e Ford, além do Governo da Suíça, o projeto realiza estudos de caso na África do Sul, Indonésia e Brasil. Seu objetivo central é investigar como os arranjos institucionais, os fluxos de poder e as relações entre atores moldam os resultados da política fiscal, sobretudo no que abrange a accountability e a equidade.

2. Abordagem ecossistêmica da governança fiscal

A proposta analítica do projeto parte do conceito de ecossistema fiscal, entendido como o conjunto de instituições, atores, normas, práticas e relações que influenciam a formulação, execução, controle e avaliação das políticas orçamentárias. Mais do que um conjunto de regras formais, esse ecossistema é composto por interações dinâmicas entre diferentes centros de poder — Executivo, Legislativo, Judiciário, órgãos de controle, sociedade civil, mídia e setor privado — que disputam significados, prioridades e legitimidade na condução da política fiscal.

Essa abordagem se sustenta em três proposições centrais. A primeira delas afirma que processos orçamentários mais inclusivos são capazes de fortalecer a accountability e promover maior equidade, ao permitir que vozes periféricas ao debate sejam inseridas no processo de definição das prioridades públicas. A segunda proposição destaca que não basta mapear os atores envolvidos,; é necessário compreender as relações entre eles, ou seja, como as coalizões que formam, os conflitos que eles protagonizam e os espaços em que disputam influência. Por fim, a terceira proposição reconhece que cada contexto nacional possui uma combinação específica de instituições e incentivos, formais e informais, que moldam o funcionamento de seu ecossistema fiscal.

3. Estudos comparados: África do Sul e Indonésia

Como parte da estratégia de comparação internacional do projeto, foram conduzidos estudos de caso na África do Sul e na Indonésia. A análise comparativa desses dois países oferece um contraponto importante à experiência brasileira, evidenciando tanto padrões recorrentes quanto especificidades locais no funcionamento dos ecossistemas fiscais.

Na África do Sul, o ecossistema fiscal se desenvolveu em um contexto pós-apartheid, marcado pela transição democrática e pela tentativa de construção de um Estado inclusivo. Embora o país seja formalmente um Estado unitário, ele apresenta traços federativos e um sistema parlamentar dominado pelo Congresso Nacional Africano (ANC) até recentemente. Entre 1994 e 2008, o país vivenciou um período de “renascimento fiscal”, com forte protagonismo do Tesouro Nacional, que exerceu controle técnico e político sobre o processo orçamentário. Nesse período, observou-se a consolidação de um orçamento de médio prazo, transparente e voltado para o gasto social, ainda que com participação limitada do Parlamento.

A partir de 2009, com mudanças na liderança do ANC, teve início um período de captura do Estado. A deterioração fiscal, a corrupção generalizada e o enfraquecimento institucional geraram reações da sociedade civil e do Auditor-Geral, que passaram a desempenhar papel central na crítica e resistência aos retrocessos. No período mais recente, entre 2019 e 2025, o sistema político sul-africano passou a enfrentar fragmentação partidária, perda de maioria do ANC e instabilidade fiscal, culminando em uma crise orçamentária em 2025. A resposta institucional tem sido marcada por incertezas, apontando para a necessidade de reformas estruturais, como a revisão das comissões parlamentares, a criação de fundos para fortalecer a mídia independente e a proposição de um novo pacto fiscal entre os partidos da coalizão de governo.

Já na Indonésia, o ecossistema fiscal passou por transformações significativas após a queda do regime autoritário de Suharto, em 1998. O país, de estrutura unitária e presidencialista, atravessou três fases distintas desde então. A primeira, entre 1998 e 2004, foi marcada pela transição democrática e pelo redesenho das instituições de gestão fiscal, com forte influência do Fundo Monetário Internacional (FMI) em meio à crise financeira asiática. O desempenho fiscal foi positivo nesse período, ainda que dependente de atores externos.

Entre 2004 e 2014, houve uma fase de consolidação institucional, com a introdução do marco fiscal de médio prazo, a adoção do regime de competência contábil e o fortalecimento de órgãos de auditoria externa. A sociedade civil ganhou espaço na vigilância das contas públicas, e observou-se aumento dos gastos sociais. Contudo, também emergiram escândalos de corrupção envolvendo parlamentares, conhecidos como budget máfia, revelando fragilidades na accountability.

O período mais recente, de 2014 a 2025, é caracterizado por retrocessos institucionais. A crise sanitária global desencadeada pela COVID-19 serviu de justificativa para medidas de recentralização fiscal, enfraquecimento do papel do Parlamento no ciclo orçamentário e redução da autonomia do Auditor-Geral. Além disso, a fragmentação da sociedade civil e o aumento da polarização, especialmente nas redes sociais, têm comprometido a qualidade do debate público e da deliberação democrática em torno das finanças públicas.

Nos dois casos, observam-se padrões comuns de oscilação entre centralização e descentralização, tensões entre transparência fiscal e captura política, e disputas em torno da participação social nas decisões orçamentárias. A comparação com o Brasil, portanto, permite identificar que, embora os contextos históricos e institucionais sejam distintos, os desafios da accountability e da equidade fiscal são compartilhados e estruturais, exigindo abordagens integradas e reformadoras.

4. O Brasil como estudo de caso

4.1 Escopo e metodologia

O estudo de caso brasileiro concentra-se na governança orçamentária federal, desde a redemocratização em 1988 até o cenário político e fiscal contemporâneo. A escolha do recorte federal se justifica pelo papel central que a União desempenha na arrecadação e distribuição dos recursos, além de sua capacidade de definir regras fiscais e influenciar políticas públicas em todo o território nacional.

A análise adota uma metodologia qualitativa, combinando levantamento documental e normativo, entrevistas com especialistas e agentes institucionais, e observação da dinâmica política recente. Embora o estudo não aborde diretamente o nível subnacional, o setor da educação é utilizado como um “mini-estudo de caso” para ilustrar os impactos da estrutura federativa sobre a distribuição de responsabilidades e recursos. O foco maior recai sobre o lado da despesa pública, ainda que também se considerem elementos da política tributária, especialmente no que diz respeito à sua regressividade.

4.2 Trajetória institucional e fases da governança orçamentária

A governança orçamentária no Brasil, desde 1988, percorreu diferentes fases, refletindo avanços institucionais, ciclos econômicos e mudanças na correlação de forças entre os atores políticos. A promulgação da Constituição representou um marco de ampliação de direitos sociais e descentralização de competências e recursos. No mesmo período, surgiram mecanismos institucionais importantes, como o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), a Lei Orçamentária Anual (LOA) e o fortalecimento do Tribunal de Contas da União (TCU).

Nos anos 2000, com a promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), consolidou-se uma agenda de disciplina fiscal, baseada no controle de gastos e na busca por superávits primários. Ao mesmo tempo, o ciclo de crescimento econômico permitiu avanços em políticas redistributivas, como o Programa Bolsa Família, ainda sob predominância do Executivo federal sobre o processo orçamentário.

A partir de 2015, a crise política e econômica instaurou um novo ciclo de reformas, marcado pela aprovação do teto de gastos e pelo fortalecimento do Legislativo via emendas parlamentares. O cenário recente (2019–2025) aponta para uma crescente dominância legislativa sobre o orçamento, acirramento dos conflitos distributivos, judicialização de disputas fiscais e dificuldades na efetivação do novo arcabouço fiscal.

4.3 Tensões estruturantes do ecossistema fiscal brasileiro

A análise das últimas décadas revela a presença de três grandes tensões interligadas que moldam o funcionamento do ecossistema fiscal no Brasil. A primeira delas refere-se ao permanente conflito entre a promoção de políticas públicas universais, baseadas na realização de direitos sociais, e a imposição de metas de disciplina fiscal, frequentemente influenciadas por agendas de austeridade.

A segunda tensão envolve o deslocamento do centro de poder orçamentário do Executivo para o Legislativo. Enquanto o Executivo tradicionalmente concentrava a elaboração e execução do orçamento, o Legislativo ampliou seu protagonismo por meio da institucionalização das emendas impositivas, da criação das emendas de relator e da crescente apropriação de parcelas significativas do orçamento discricionário.

A terceira tensão diz respeito à estrutura federativa. A descentralização promovida pela Constituição de 1988 enfrentou, ao longo do tempo, iniciativas de recentralização fiscal e normativa por parte da União. A disputa entre autonomia local e padronização federal impacta diretamente a eficácia e a equidade na oferta de políticas públicas.

Ademais, novas prioridades na agenda federal têm evidenciado uma nova tensão no contexto nacional. A incompatibilidade entre as demandas pela ampliação dos gastos sociais e a vigência de um sistema tributário altamente regressivo continua permeando o debate orçamentário, acumulando críticas quanto a concentração de renda e o estreitamento do alcance redistributivo do orçamento.

4.4 Atores e relações no ecossistema fiscal

O ecossistema fiscal brasileiro configura-se como um campo institucional multifacetado, no qual diversos atores exercem influência sobre as decisões orçamentárias a partir de posições, competências e capacidades desiguais. Essas relações têm sofrido mudanças graduais nas últimas décadas, reconfigurando o equilíbrio de poder entre instituições e afetando diretamente a transparência, a coerência e a legitimidade da política fiscal.

O Poder Executivo permanece como um ator central, sobretudo no que diz respeito à elaboração do planejamento orçamentário e à execução das despesas públicas. No entanto, seu espaço fiscal para despesas discricionárias tem sido progressivamente restringido, tanto pelas restrições legais impostas por dispositivos como o teto de gastos e as vinculações constitucionais, quanto pelo avanço de outros poderes sobre esferas tradicionalmente sob seu controle. O papel de coordenação estratégica, especialmente no que se refere ao planejamento de médio e longo prazo, encontra-se enfraquecido diante das crescentes limitações políticas e fiscais.

O Poder Legislativo, por sua vez, passou a exercer um protagonismo cada vez mais expressivo no processo orçamentário, impulsionado pela consolidação das emendas impositivas individuais e de bancada, e, sobretudo, pela ampliação das emendas de relator. Esse crescimento, no entanto, não tem sido acompanhado por mecanismos efetivos de responsabilização institucional pelas decisões tomadas. O resultado é um orçamento cada vez mais fragmentado, marcado por alocações pontuais e pouco transparentes, muitas vezes orientadas por interesses distritais em detrimento de diretrizes nacionais ou estratégicas.

O Tribunal de Contas da União (TCU) expandiu significativamente seu campo de atuação nos últimos anos, assumindo um papel técnico de fiscalização e proposição de boas práticas na gestão fiscal e orçamentária. Apesar de seus avanços, o tribunal ainda enfrenta limitações estruturais que restringem sua autonomia, especialmente em razão da natureza política de suas nomeações e da sensibilidade de suas decisões frente ao ambiente institucional mais amplo.

Paralelamente, o Poder Judiciário tem emergido como um ator relevante na mediação de disputas distributivas, notoriamente ao decidir sobre bloqueios de recursos, obrigatoriedades constitucionais de financiamento e a validade de normas fiscais. No entanto, sua atuação ainda carece de uniformidade e clareza de critérios, oscilando entre decisões garantistas e interpretações fiscalistas, o que gera incertezas sobre seu papel no equilíbrio do ecossistema.

Para além dos poderes formais do Estado, outros atores exercem papel significativo na governança fiscal. A sociedade civil organizada, ainda que detenha capital técnico e histórico de mobilização, enfrenta dificuldades para incidir de maneira sistemática no debate orçamentário, seja pela fragmentação de suas agendas, seja pela retração dos espaços institucionais de participação. A mídia desempenha uma função ambígua: por um lado, exerce pressão pública, denuncia irregularidades e contribui para o escrutínio das decisões fiscais; por outro, parte dela é beneficiária direta de renúncias fiscais, comprometendo sua imparcialidade. O setor privado, por fim, é um ator de peso na arena fiscal. Com sua atuação meticulosamente articulada, ele influencia fortemente a manutenção de subsídios, isenções e benefícios tributários, muitas vezes defendidos sob o argumento da estabilidade macroeconômica e da competitividade empresarial.

Esse conjunto de atores, suas assimetrias e os arranjos institucionais que os conectam constituem um ecossistema fiscal marcado por disputas, sobreposições de competências e déficits de coordenação. Compreender essas relações é essencial para pensar alternativas que ampliem a legitimidade democrática da política orçamentária e fortaleçam sua capacidade redistributiva.

5. Possibilidades de reforma e perspectivas futuras

Em um cenário de disputas acirradas por recursos e de enfraquecimento dos canais tradicionais de deliberação, torna-se ainda mais relevante identificar caminhos de transformação capazes de reequilibrar o sistema fiscal e fortalecer a accountability pública. Apesar dos desafios, há oportunidades concretas para fortalecer a accountability e a equidade no ecossistema fiscal brasileiro.

O Poder Judiciário, que nos últimos anos tem desempenhado papel crescente na mediação de disputas orçamentárias, pode consolidar-se como uma instância legítima de garantia dos direitos constitucionais e de controle dos limites fiscais. Sua atuação, se guiada por critérios técnicos e sensível à realização de direitos, pode contribuir para restabelecer um mínimo de racionalidade distributiva no uso dos recursos públicos.

Paralelamente, iniciativas voltadas à atualização do regime jurídico das finanças públicas podem viabilizar a superação de normas obsoletas e a construção de um marco legal mais coerente com os princípios democráticos da Constituição de 1988. A articulação entre especialistas, gestores públicos, representantes da sociedade civil e parlamentares pode ampliar a legitimidade dessas reformas e garantir maior adesão institucional.

Outro campo promissor está na ampliação do acesso à informação orçamentária e no fortalecimento da educação fiscal. Plataformas digitais, mídias independentes e organizações da sociedade civil têm potencial para democratizar o conhecimento sobre o orçamento público, desmistificando seus termos técnicos e incentivando uma cultura de participação cidadã nas decisões fiscais. Tornar o orçamento compreensível e acessível é um passo crucial para que ele seja, de fato, um instrumento de controle social e não apenas um domínio de especialistas.

Além disso, o nível subnacional pode se tornar um terreno fértil para experimentações inovadoras. Com uma situação fiscal relativamente mais confortável, estados e municípios tem maior discricionaridade para desenvolver práticas mais participativas, transparentes e orientadas à efetividade do gasto, oferecendo modelos institucionais que podem vir a inspirar transformações em escala nacional. A história recente do federalismo brasileiro demonstra que diversas inovações, que abrangem da gestão por resultados à programas de transferência de renda, emergiram primeiro nos territórios locais antes de serem nacionalizadas.

O fortalecimento do ecossistema fiscal brasileiro, portanto, não depende apenas de grandes reformas estruturais, mas também da ativação de capacidades institucionais já existentes, da valorização das experiências bem-sucedidas e da construção de novas coalizões sociais em torno da justiça fiscal e da transparência orçamentária.

6. Considerações finais

A experiência brasileira de governança fiscal revela um ecossistema institucional profundamente marcado por tensões persistentes, disputas por poder e desigualdades estruturais. Ao longo das últimas décadas, o orçamento público se consolidou como um espaço estratégico de definição de prioridades e distribuição de recursos, mas também como terreno de conflitos, assimetrias e ambivalências institucionais. Nesse contexto, a abordagem ecossistêmica proposta neste estudo viabiliza um olhar mais abrangente e relacional sobre os processos fiscais, ao destacar não apenas os atores isoladamente, mas sobretudo as conexões, os equilíbrios — ou desequilíbrios — e os padrões de interação que estruturam o funcionamento do sistema.

A compreensão do orçamento como um campo político e institucional em disputa desafia leituras tecnocráticas que reduzem a política fiscal a um conjunto de regras contábeis ou metas agregadas. Ao contrário, o que está em jogo são escolhas sociais fundamentais: quem participa das decisões, quem se beneficia da alocação dos recursos e quem arca com os ônus do sistema tributário. Diante disso, as transformações necessárias não se restringem à reformulação de normas ou à introdução de novos instrumentos de gestão. Superar os entraves que limitam a accountability e comprometem a equidade requer uma reconstrução da cultura política que orienta o orçamento público.

Essa reconstrução passa, necessariamente, pela ampliação da transparência, pelo fortalecimento dos espaços de participação e pela valorização de uma cultura fiscal que reconheça o orçamento como ferramenta de justiça social. Também implica enfrentar as resistências institucionais e os interesses consolidados que se beneficiam da opacidade, da fragmentação e da regressividade do sistema.

Consolidar um ecossistema fiscal mais justo e democrático é, portanto, um projeto político e institucional de longo prazo. Ele exige compromisso com os princípios constitucionais, mobilização da sociedade civil, engajamento técnico e disposição para construir pactos capazes de reequilibrar o poder dentro do orçamento. Só assim será possível transformar o orçamento público em um instrumento efetivo de realização de direitos, fortalecimento da democracia e promoção de uma cidadania fiscal ativa e substantiva.

- Adaptação textual realizada pelos pesquisadores do Centro de Cidadania Fiscal – Diego Gonzalez e Giovanna Agualuza. ↩︎

Apresentação Completa: